La titilación en el cielo objetivada (el orgonoscopio)

En primer lugar tratemos de establecer si percibimos fenómenos semejantes con los ojos abiertos y a plena luz del día. Si nos tomamos suficiente tiempo y observamos con atención, comprobaremos que esas sensaciones visuales también se producen de día y con los ojos abiertos. Miremos fijamente una pared, una pantalla o una puerta blanca. Observaremos una titilación. Es como si sobre la superficie blanca se deslizaran sombras o vapores, con mayor o menor rapidez y ritmo. En lugar de descartar esta observación so pretexto de que se trata de una «impresión visual subjetiva», resolvemos establecer objetivamente si tal titilación debe atribuirse a nuestros ojos o se produce fuera de nuestro organismo.

Al comienzo no es fácil idear un método que nos permita establecer la distinción. Cerramos los ojos, la titilación desaparece, pero deja lugar a un movimiento de pequeños puntos, formas y colores. Abrimos y cerramos los ojos hasta convencernos de que los fenómenos percibidos con los ojos cerrados son diferentes de los que observamos al mirar con fijeza la pared que está ante nosotros.

Miramos al cielo con «la mirada perdida en el infinito». Al comienzo no vemos nada. Pero si seguimos observando descubriremos, con sorpresa, una titilación rítmica y ondulante en el cielo azul. Se la percibe con toda claridad.

¿Está esa titilación solamente en nuestros ojos o en el cielo? Continuamos observando el fenómeno durante varios días con diferentes condiciones meteorológicas y a distintas horas. Descubrimos que el tipo y la intensidad de la titilación observada en el cielo varían mucho. Lo que más nos molesta es la luz difusa que llega a nuestros ojos desde todos los ángulos. Por eso intentamos practicar nuestras observaciones por la noche. Y comprobamos que por la noche se percibe la titilación con más nitidez. Es como si el cielo fuera atravesado por corrientes ondulatorias. A veces creemos sorprender aquí y allá un relámpago en forma de rayas o puntos. Distinguimos el titilar de puntos y los finísimos rayos también en las nubes oscuras, en donde se hace más intenso. Si observamos el cielo durante semanas advertimos que la titilación de las estrellas puede tener diferente intensidad. Algunas veces, las estrellas parecen muy luminosas y serenas, otras veces su titilación es débil y otras, intensísima. Los astrónomos atribuyen la titilación de las estrellas a la «luz difusa». Alguna vez aceptamos esta explicación sin pensar, como en tantos casos; pero ahora que la existencia o no existencia de una titilación en el cielo se ha convertido en una preocupación para nosotros, nos preguntamos si la titilación de las estrellas tendrá algo que ver con la que hemos observado entre las estrellas. Si fuera así habríamos dado el primer paso en la demostración de la existencia objetiva del movimiento de un algo desconocido en la atmósfera. Nadie puede afirmar que la titilación de las estrellas es un fenómeno visual subjetivo. Los astrónomos acostumbran instalar sus observatorios en la alta montaña para eliminarla. Por lo tanto, el algo desconocido que hace titilar las estrellas debe estar próximo a la superficie terrestre. Si la responsable del fenómeno fuese la «luz difusa», la titilación estelar debería ser siempre igual. Las variaciones en la intensidad de esa titilación no pueden explicarse como un resultado de la «luz difusa». Estas explicaciones sólo contribuyen a ocultar los hechos. Demoremos un poco la respuesta.

Cuanto más discernible se va haciendo la titilación en el cielo y en los objetos y cuanto más tiempo dedicamos a la observación del fenómeno, tanto más imperativa se hace la delimitación de un campo visual reducido. Construimos un tubo de metal de 2 a 3 pies de largo y 1 pulgada de diámetro, con paredes interiores negro mate. A través de ese tubo observamos las paredes de día y el cielo de noche. El tubo aísla un círculo que aparece más claro que el contorno. Si mantenemos ambos ojos abiertos y miramos por el tubo con uno, vemos un oscuro cielo nocturno en el cual aparece un círculo más claro. Dentro de ese círculo vemos primero un movimiento de titilación y luego aparecen los inconfundibles puntitos y rayitas de luz que se mueven en todas las direcciones, que aparecen y desaparecen constantemente.

El fenómeno pierde nitidez en las proximidades de la luna y esa nitidez va en aumento a medida que el fondo atmosférico se oscurece.

¿Seremos víctimas de una ilusión una vez más? Para cerciorarnos insertamos un ocular plano-convexo con un aumento de unas cinco veces y miramos a través de él.

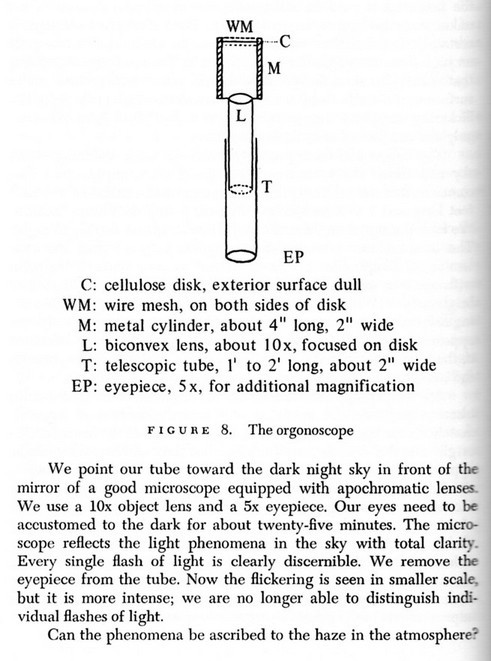

El campo circular más claro se ha ampliado; los puntos y rayas de luz han aumentado de tamaño y se distinguen con más claridad. Puesto que es imposible magnificar las impresiones luminosas subjetivas, el fenómeno tiene que ser objetivo. Hemos apartado un sector bien delimitado y podemos observar el fenómeno con claridad (sin el inconveniente de la luz difusa). Por añadidura, el círculo claro aparece dentro de un campo negro constituido por las paredes interiores de nuestro tubo. En dichas paredes no se observa titilación; esta se limita estrictamente al círculo luminoso, por lo tanto no es una sensación «subjetiva». Sin pretenderlo, hemos construido un primitivo «orgonoscopio». Podemos perfeccionarlo de la siguiente manera:

Apuntarnos con el tubo hacia el oscuro cielo nocturno, frente al espejo de un buen microscopio, equipado con lentes apocromáticas. Utilizamos un objetivo de 10x y un ocular de 5x. Para habituarse a la oscuridad nuestros ojos necesitan media hora más o menos. El microscopio muestra el fenómeno luminoso del cielo con toda claridad. Se percibe con nitidez rayo por rayo. Quitemos ahora el ocular del tubo. Ahora veremos la titilación en una escala menor, pero más intensa; ya no se distinguen los rayos individuales.

¿Pueden atribuirse estos fenómenos a la bruma atmosférica, por ejemplo? Procuremos observar los fenómenos en noches de niebla o bruma. No tardaremos en convencernos de que los fenómenos son muy débiles o han desaparecido por completo. Ni la niebla ni la bruma producen titilación en el campo circular. El movimiento de las partículas luminosas en el campo del microscopio nada tiene que ver con el movimiento de la niebla.

Por medio de una cuidadosa observación podemos establecer que los fenómenos de luz y ondas se extienden sobre la totalidad del cielo y sólo se debilitan en las proximidades de las estrellas o de la luna a causa de la luz. Alcanzan su máxima intensidad en las noches claras, con poca humedad relativa ambiente. Cuando la humedad relativa ambiente supera el 50%, los fenómenos de radiación disminuyen. La humedad absorbe la radiación de la atmósfera, tal cual ocurre con la radiación SAPA.

Dirigimos el tubo a diversos lugares de la superficie; observamos el suelo de las calles, la tierra removida, una superficie de césped, paredes, etc. Vemos el mismo movimiento de partículas luminosas. Es más marcado en la tierra que en el asfalto. Dirigimos el tubo a un arbusto muy frondoso y lo acercamos a unos 10 cm. Luego lo apartamos para enfocar otra cosa y volvemos lentamente a la fronda. Repetimos la operación. No cabe duda de que los fenómenos son mucho más intensos en el arbusto que en sus alrededores. Parecen partir de las propias hojas. Observamos diversas flores. Los fenómenos de radiación son más intensos en la flor que en el tallo.

La tierra, las paredes, los arbustos, la hierba, los animales, la atmósfera, etc., muestran los mismos fenómenos, sólo que con diferente grado de claridad y de densidad. Esto nos obliga a sacar la siguiente conclusión: Los fenómenos de radiación existen en todas partes. Hay diversos grados de densidad e intensidad de energía. Quizás nos hubiera gustado encontrarla en determinados lugares y en otros no. En ese caso, el descubrimiento no habría sido tan abrumador. Pero debemos atenernos a los hechos, por desconcertantes que nos parezcan.